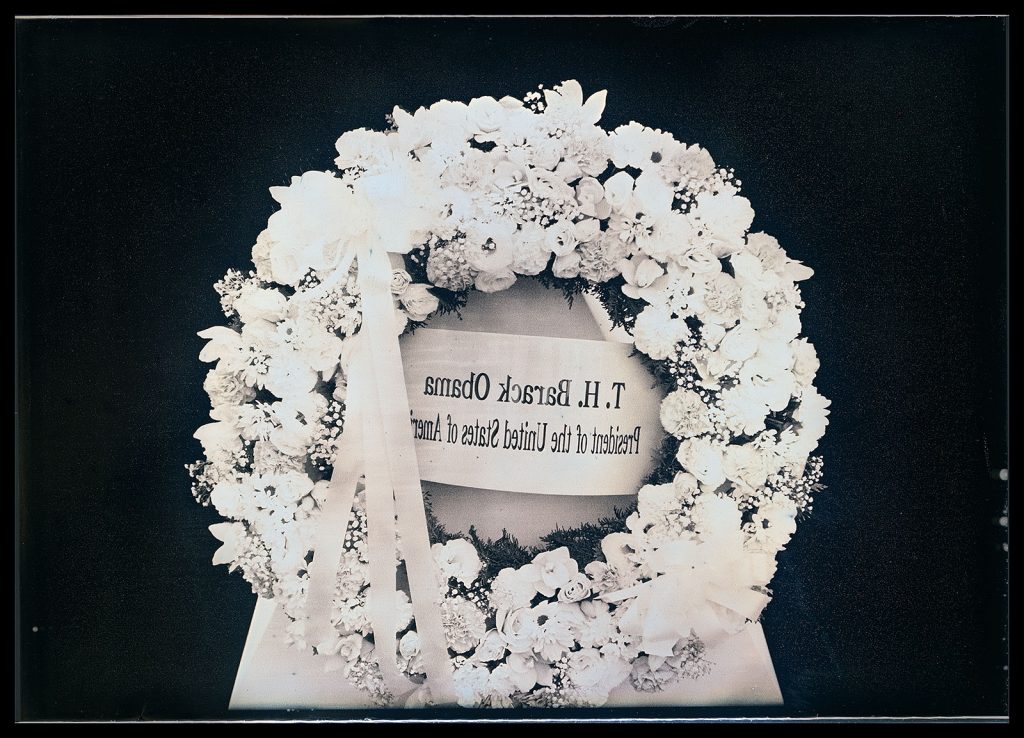

2016年5月27日、現職の大統領として初めて、バラク・オバマが広島の地を訪問した。

その日、よくわからない衝動に駆られて始発の新幹線に飛び乗った。クスノキが清々しい香気を発散する朝、何のあてもないまま、平和公園でひたすら大統領の到着を待つ。規制線は予想以上に長く、対岸から慰霊碑を垣間見る隙間さえ許さないほど厳重だった。

報道陣専用の入り口で待ち構えて、通りがかった知人の記者を頼って公園内に入れてもらう、といういい加減な作戦がうまくいくはずもなく、記者たちの列から太陽のまぶしい大通りにはじき出された。

規制線のすぐ外側で、偶然知り合った人たちと携帯電話のワンセグ放送で聞いたオバマの演説は、確かに、心に迫る何かがあった。それに対して、太鼓持ちのごとく随行した安倍晋三の言葉は、広島のどこまでも晴れ渡った空に1センチも羽ばたくこともなく、片端から淀んだ水に墜ちていくようだった。

オバマ大統領は「死が空から舞い降りた」という、ダンテの『神曲』を彷彿とさせる一文で演説を開いた。しかし、そのあまりにも神々しい死のイメージは、地上の地獄を知る人々、核の上流(ウラン採掘地や濃縮工場)や風下(核実験場、汚染物質処分場、廃炉現場)で永遠に消えない毒に晒され、今なお業火に焼かれつづける人々からすれば、絵空事に過ぎない。その言葉は、オッペンハイマーやエノラ・ゲイの乗組員たちが目にしたoverwhelmingな(圧倒的な)もの、ときに「崇高」とすら形容されてきたあのヴィジョン──はるか上空から望む神々しいキノコ雲の映像──の単なるパラフレーズ以上のものになり得ていないのではないか。

戦略爆撃の思想は、最小限のコストで最大限の破壊をもたらし、敵勢力を屈服させることにある。そのコストとは死傷者の数(爆撃の正当性を堅持するために、ときに戦争を早期に終わらせることで敵陣の死傷者数をも最小限にする、という説明がなされることもある)や金銭的損失であるのはもちろんのこと、為政者や市民の精神的な負担、モラル上のダメージも含まれている。おそらく少しの現実感や倫理上の疑念も伴わないままトルーマンの決定によって実行された広島、長崎への原爆投下は、占領期の厳しい検閲、あるいは主権回復後の巧妙な自己検閲によって、未だ、当事者を除いては理解しがたい遠い現実のまま72年が経過した。

オバマの演説が掲げる高い理想のイメージは、アメリカという国家が、結局自ら背負った人道上の罪をこれまで振り返りもしなかったという事実、そしてもはや手遅れとなりつつある現実認識に対する拒絶の身振り(一見ポジティヴな)にも見える。

政治/歴史認識の場において、そして芸術や文学といった表象の現場において、すでに必要以上に無駄な労力が費やされてきた<当事者性>の議論は、「未来志向」などというまやかしの言葉によって簡単に思考停止に至る。なぜなら<当時者性>を根拠とする表現の正当性はこれまでのところ、出来事の周縁を生きる人々に自己規制を誘い、体裁良く沈黙する理由にしかなってこなかったからだ。毎年寄せられる膨大な量の折り鶴は──<非当事者>から<当事者>へ──ひとつの祈りの形だとしても、<当時者性>への絶えざる接近という、苦痛に満ちた試みからのDetachment(距離をおくこと/他人のようになること)という意思のあらわれに見えてしまうのはなぜか。絶えず押し寄せる鶴たちの物量は、匿名性と沈黙のうちに当事者を包囲する。

全ての人間がすでに生まれながらにして<非当事者>になりつつある今、わたしたちの限られた時間とエネルギーは、共有不可能な他者の記憶にどうやって個々人の感覚や感情を溶接しうるか、という古典的でありながらも差し迫った課題に費やされなければならない。その試みの課程で到来するテクノロジーは、例えばまったく新しい装置や科学技術であるかもしれないし、あるいは既存の言語体系やメデイアを使用した新しい記述の方法や話し方、聴き方の発見かもしれず、その実験の現場はもはや一つの科学や芸術といった領域に限定されることはありえない。

(福島駅前ドトールコーヒーにて)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.